Focus sur deux signatures de la Déclaration d’indépendance des États-Unis

Dans les années 1840, un article intitulé « Anecdotes révolutionnaires » circulait dans les journaux américains, racontant deux histoires au sujet de la signature de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.

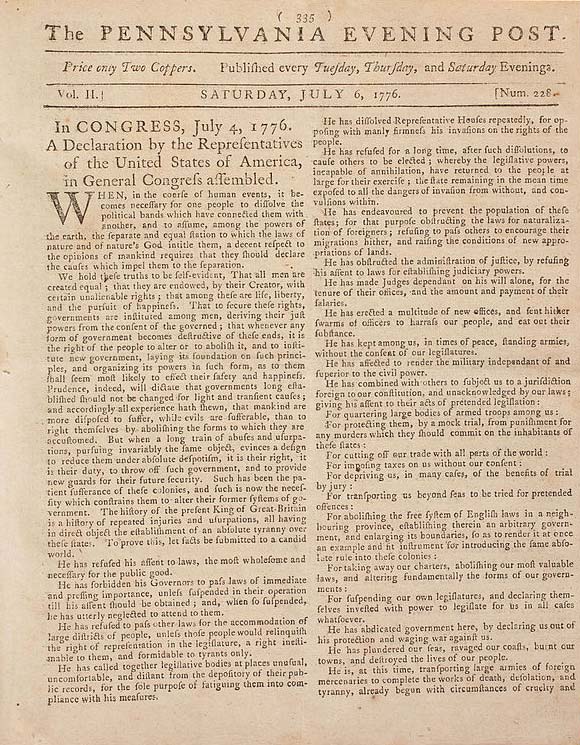

Dans les décennies qui ont immédiatement suivi la révolution américaine1, l’intérêt du public pour les signatures de la Déclaration d’indépendance était minime. Comme l’ont souligné Pauline Maier et Danielle Allen, presque personne, dans les deux ou trois premières générations d’Américains, n’a vu ce document. Pour eux, la déclaration n’existait que sous forme de texte imprimé ou de mots lus à haute voix.

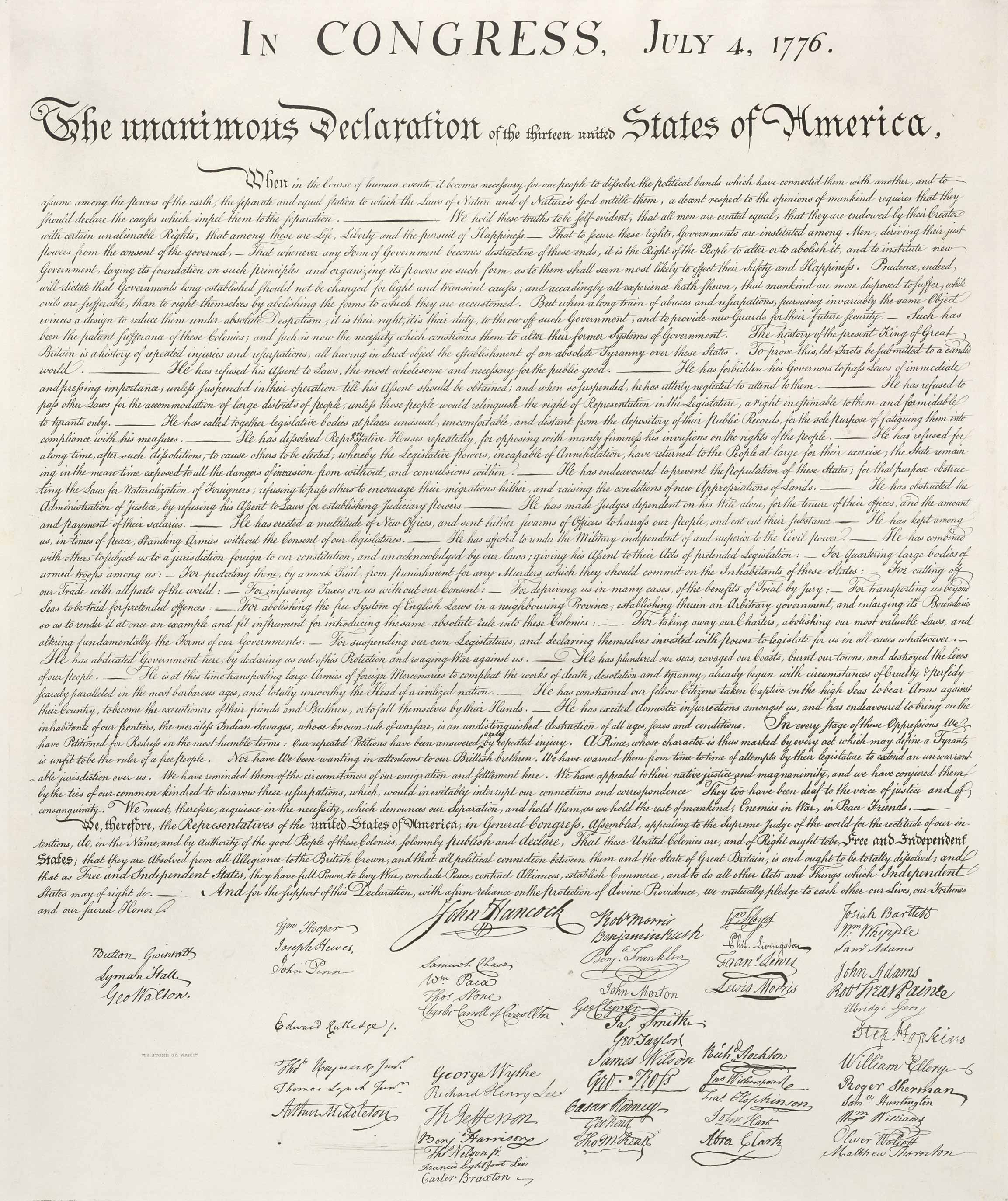

La première reproduction fac-similée de la déclaration manuscrite a été publiée en 1823. Cette image élégante est rapidement devenue l’idée « standard » du document. Les signatures, en particulier celle de John Hancock, sont alors devenues emblématiques. Depuis, la signature du document est devenue un moment historique important – bien que de nombreux auteurs aient oublié que le manuscrit finalisé a été rédigé le 2 août et antidaté au 4 juillet.

L’article « Anecdotes révolutionnaires » reflétait cet intérêt croissant pour la signature de la Déclaration. À l’époque, il était courant pour les rédacteurs de publier ce type d’article relatif à un document d’intérêt public contemporain. Les rédacteurs copiaient alors des textes d’autres journaux chaque fois qu’ils avaient besoin de remplir leur espace, parfois avec crédit, mais généralement sans. Ces articles ont si bien circulé qu’un journal pouvait publier le même article un an ou deux plus tard sans laisser supposer que les lecteurs l’aient déjà lu.

L’un des premiers journaux qui offrent ces anecdotes est le Adams Sentinel de Gettysburg, en Pennsylvanie, datant du 2 août 1841. Cependant, ces récits semblent avoir des racines dans des journaux de la Nouvelle-Angleterre. Cette première publication permet d’avoir plus d’indices sur la source de chaque histoire.

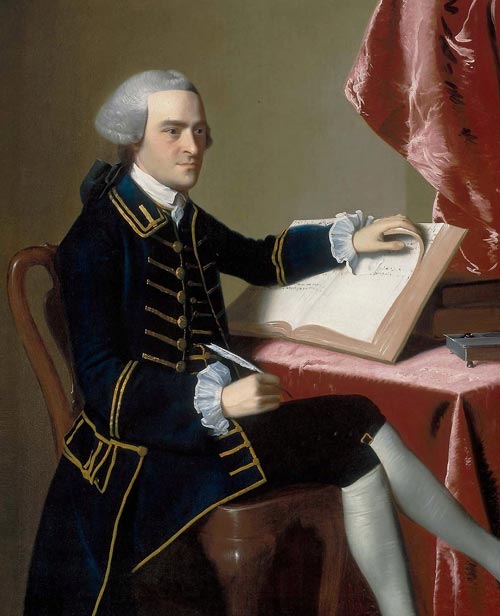

John Hancock

La première de ces anecdotes était la suivante :

On se souviendra qu’une récompense de 500 £ a été offerte pour la tête de John Hancock. Lorsqu’il a signé la déclaration d’indépendance, il l’a fait d’une main audacieuse, d’une manière visible, puis il s’est levé pour le montrer et s’est écrié : « Là-bas, John Bull peut lire mon nom sans lunettes, il peut doubler sa récompense, je le mets au défi. »

Il s’agit de la première déclaration encore constaté que le gouvernement britannique avait offert une récompense de 500 livres2 pour capturer Hancock durant l’été 1776 mais puisque l’article laisse entendre que la plupart des lecteurs seraient déjà familiers avec ce fait, cette annonce devait être antérieure. Cependant, il n’y a aucune preuve datant de 1775 ou 1776 qui confirme une telle récompense, que le gouvernement royal aurait largement diffusée. Ainsi, il semble que ce soit une légende née après la révolution américaine.

Cette anecdote révolutionnaire est également la version la plus ancienne de l’histoire de Hancock, qui signait d’un nom tellement large sur la Déclaration que quelqu’un « [pouvait] lire [son] nom sans lunettes ». Dans cette version, il s’agit de John Bull, une personnification de l’Angleterre. Des auteurs ultérieurs ont changé ce nom en George III ou ses ministres. De même, la citation de l’exclamation de Hancock change d’un récit à l’autre.

On remarque que cette anecdote est apparue plus de soixante ans après l’événement, sans aucune source précise et attachée à des informations douteuses. De plus, le Congrès continental3 n’a jamais prévu d’envoyer le manuscrit de la Déclaration en Grande-Bretagne ; il était soigneusement conservé dans les archives du Congrès. Cette anecdote n’est donc pas convaincante mais l’diée a fait son chemin car certains auteurs citent encore cette histoire aujourd’hui.

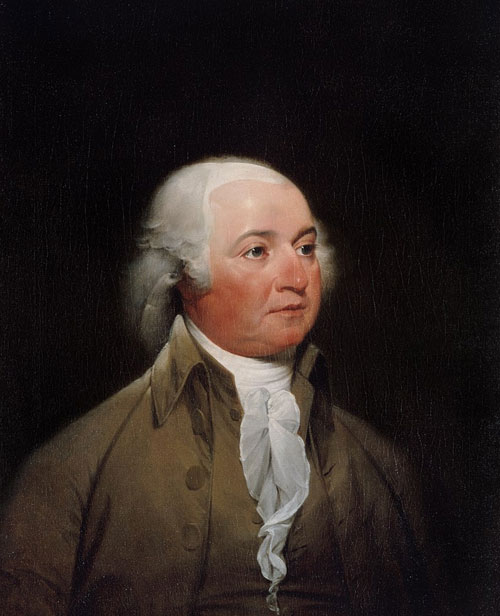

John Adams

La seconde anecdote révolutionnaire continue :

Lorsque j’ai rendu visite à M. [John] Adams en novembre 1818, sa main tremblait de la même manière que celle de Stephen Hopkins, le patriote quaker de Rhode Island, devenu paralytique. M. Adams a agi en tant qu’amanuensis et lui a demandé s’il devait signer son nom sur la Déclaration d’indépendance. « Non ! Je la signerai moi-même. Si nous sommes pendu pour l’avoir signée, vous ne serez pas pendu pour moi. » Alors, à l’imitation de Hopkins, M. Adams prit son stylo, serra son poignet de la main gauche, suivit le mouvement tremblotant, signa de son nom et, dans le langage de Hopkins, dit avec emphase : « Si ma main tremble, John Bull verra que mon cœur ne tremble pas ! » Cette phrase a électrisé tout le Congrès et a rallié l’entreprise la plus timide à leur cause.

Aucune signature ni aucun nom d’auteur ne sont attachés à cette histoire telle qu’elle est publiée dans le Adams Sentinel. Mais il y a des indices dans le récit. Cela provient de « M. Adams », présent lors de la signature, à un écrivain qui lui a rendu visite à la fin de 1818. Nous savons qu’Adams s’est souvenu de Hopkins avec respect et affection, ce qui constitue un soutien pour cette histoire. Par ailleurs, les anecdotes d’Adams ne vérifient pas toujours. La publication originale pourrait offrir plus d’indications sur l’auteur, ce qui faciliterait l’évaluation du récit.

Focus

(Passez le curseur sur la lettre pour activer l’effet loupe)

La signature de John Hancock est difficile à rater, c’est la plus large au centre du document. La signature tremblante de Stephen Hopkins est la septième de la dernière colonne.

Ainsi, nous soupçonnons que ces deux anecdotes sur la signature de la Déclaration proviennent de sources différentes et que l’éditeur les a rassemblées uniquement parce qu’elles concernaient le même événement. Les deux représentent des signataires font référence à « John Bull » mais l’une des histoires semble plus fiable que l’autre.

- La révolution américaine se manifesta par des violences et des troubles sociaux alimentés par un refus de l'autorité britannique. Ces événements ont mené à la guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1783).

- Il s'agit d'une récompense considérable. 500 livres en 1776 équivaut à un pouvoir d'achat d'environ 95 000 euros en 2019.

- Le Congrès continental rassemblait des délégués qui ont parlé et agi collectivement pour le peuple des treize colonies qui sont finalement devenues les États-Unis d'Amérique.