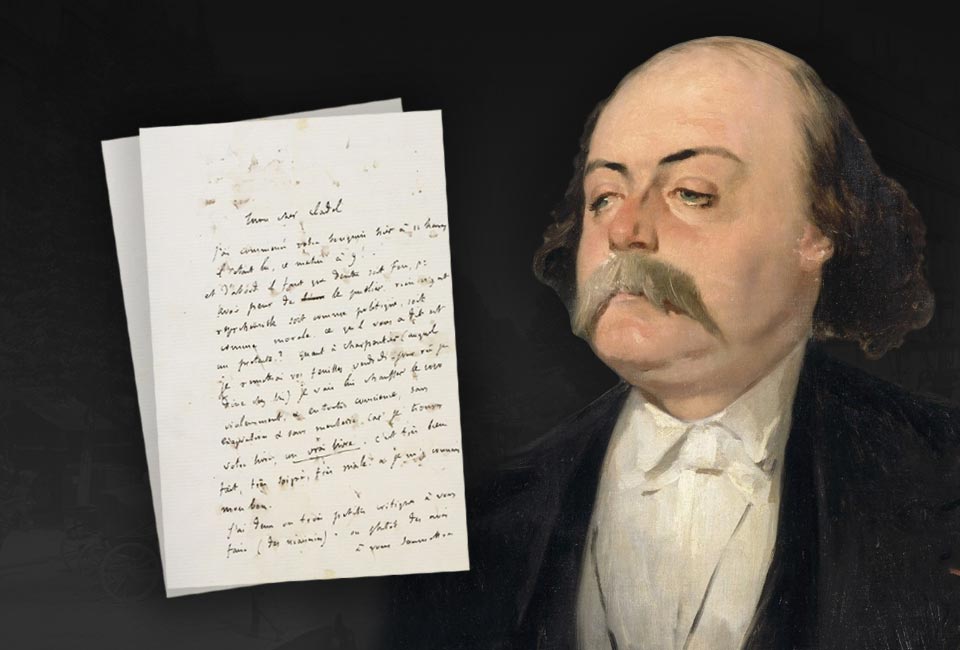

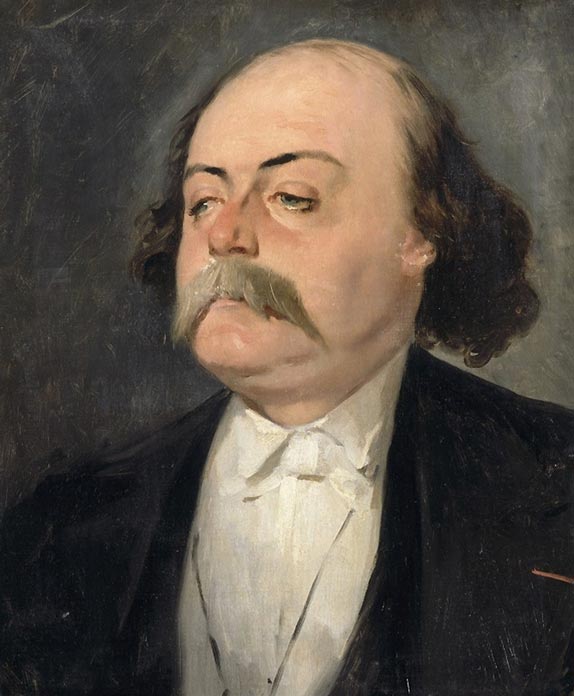

« Quelle est la luxure de plume qui ne m’excite! » — Une redécouverte de Gustave Flaubert avec Marie-Paule Farina

Dans une savante publication, l’essayiste Marie-Paule Farina nous fait redécouvrir Gustave Flaubert. À travers sa correspondance, c’est une nouvelle facette de l’ermite de Croisset qui se dévoile.

C’est en effet un Flaubert inconnu que l’on vous présente aujourd’hui. Un Flaubert sublime que l’on rapproche d’un autre auteur qu’il admirait tant, Donatien Alphonse François de Sade, le Divin Marquis. Alors que la naissance de l’un pourrait presque coïncider avec la mort de l’autre, l’on se rend compte avec cette nouvelle lecture que ces derniers ont beaucoup en commun.

Plus que jamais, Flaubert se révèle être un écrivain rebelle… mais tendre et passionné. À l’occasion de cette nouvelle parution, nous avons donc posé 5 questions à Marie-Paule Farina qui éclaire avec érudition ce Flaubert trop longtemps laissé dans l’ombre.

Passéisme : Avant Flaubert, les luxures de plume, vous avez publié trois essais autour du marquis de Sade. Votre objectif était-il de réveiller les consciences et faire redécouvrir deux écrivains à la réputation sulfureuse ?

Marie-Paule Farina : Après coup, une fois les livres écrits et publiés on peut dire qu’on les a écrits en ayant en tête un objectif bien précis mais est-ce vraiment le cas ? Je ne sais pas. Pour Sade, c’est vrai, il y a dès le départ un peu, beaucoup même, de don quichotisme dans ma démarche mais encore avait-il fallu que je le rencontre et que je rencontre les bons textes au bon moment ce qui, pour Sade, n’est pas évident car qu’on le veuille ou non la réputation de Sade le précède et on le lit pour ou malgré elle et il a tant écrit et tant écrit dans des genres différents (ce que sa réputation ne dit pas) qu’on peut, déçu ou au contraire horrifié, l’abandonner tout de suite.

La lecture de sa correspondance, cette correspondance qui pendant ses treize années d’enfermement à Vincennes et la Bastille sera sa seule respiration a été pour beaucoup dans la sympathie que j’ai éprouvée pour Sade mais je ne l’ai lue que parce que le mélange de philosophie et de pornographie des grands romans loin de me choquer ou de me dégoûter m’avait fait rire. C’est Justine et Juliette qui m’ont révélé le courage extraordinaire d’un homme, victime entre les victimes, vingt huit ans d’enfermement quand même sous tous les régimes et sans autre forme de jugement, capable d’écrire une œuvre mettant en scène des bourreaux, des puissants, dont il semble faire l’apologie au moment même où, dans des lieux clos, il les met à nu, leur donne le langage de leur pratique celui qu’il leur est impossible de tenir dans des lieux publics où seul le miel des belles paroles vertueuses peut attirer leurs futures victimes, toujours victimes de leur candeur comme Justine et que les « mots cruels » réveillent.

Étais-je complétement dans l’illusion quand je voyais en Sade la tête comique de la Révolution mettant en scène, comme il le dit à la fin de sa vie, des philosophes devenus scélérats pour s’être enfermés dans les couvents vidés de leurs anciens occupants, nouveaux Jacobins, Cordeliers, Feuillants n’ayant plus comme eux, qu’un discours vertueux servant de masque à des pratiques meurtrières ? Étais-je la seule à rire en lisant Sade ? Les Goncourt racontaient que Flaubert était obsédé par Sade et ils expliquaient cela comme tous ceux qui les ont suivis par le fonds normand, provincial et paysan de Flaubert et sa grossièreté mais la plupart des commentateurs minimisaient ou passaient complétement sous silence ce lien de Flaubert à Sade. Je suis donc allée lire la correspondance de Flaubert non pour Flaubert mais pour Sade et pour me rassurer un peu en trouvant quelqu’un, et pas n’importe qui, ayant ri en lisant Sade et j’ai effectivement découvert, en cours de lecture, ce qui n’était pas du tout mon objectif, une deuxième Dulcinée à défendre contre tous ceux qui, nouveaux Sancho Pança, la voyait beuglant comme un valet de ferme et non personne sensible et tendre cachant son cœur dans une bourriche d’huitres.

Dans votre essai, vous levez le voile avec érudition sur celui que l’on appelait l’ermite de Croisset, qui se découvre ici d’une nouvelle façon : à travers le prisme du rire et, parfois même, du grotesque. La lecture de la Correspondance de Flaubert a-t-elle été le seul élément déclencheur ?

Oui, là tout a commencé par la Correspondance mais la Correspondance telle que Jean Bruneau et ensuite (pour le cinquième volume) Yvan Leclerc l’avait publiée en Pléiade car toutes les éditions précédentes et toutes les éditions numérisées, jusqu’en 2017 où la Correspondance a été numérisée par l’université de Rouen à partir des lettres manuscrites, étaient censurées et supprimaient toutes les références à Sade : les lisant je n’aurais surement découvert ni Sade, ni même Flaubert dans sa complexité mais j’aurais tout de même constaté, me semble-t-il, que pour un ermite il écrivait vraiment beaucoup, beaucoup de lettres !

J’avais, il y a bien longtemps lu et aimé les romans de Flaubert mais à aucun moment ils ne m’avaient permis d’imaginer que cet écrivain qui me paraissait si sérieux et si représentatif du très bourgeois XIXe siècle pouvait être cet être à la fois truculent, tendre, fidèle à ses amis et profondément mélancolique que la correspondance révélait. À la relecture, le lien entre ce que Flaubert appelait son œuvre écarlate : Salammbô et La Tentation de Saint Antoine et Sade paraissait plus évident, de même que l’aspect burlesque des personnages de Bouvard et Pécuchet et du Dictionnaire des idées reçues mais si je n’avais pas, comme dit Borges, découvert « l’âme » de Flaubert dans sa correspondance je n’aurais ni cherché, ni vu les références à Sade dans l’œuvre, y compris dans l’œuvre grise, dans Madame Bovary et L’Éducation sentimentale.

Nous avons justement eu la bonne surprise de lire, en tête de chaque chapitre, une définition tirée du Dictionnaire des idées reçues et nous avons été surpris de découvrir à quel point ces phrases pouvaient correspondre à certaines étapes de la vie de Flaubert.

Dans les quatre parties que vous consacrez aux femmes qui ont marqué sa vie, l’on découvre un homme beaucoup plus délicat que prévu. Pourtant, l’auteur de Madame Bovary a une solide réputation. On le dit misogyne, égoïste et parfois mesquin. Comment expliquez-vous cet écart ?

Je crois que la vieillesse permet, surtout aux femmes, de faire sur tous les plans des écarts et d’acquérir une très grande liberté et peut-être justement parce qu’on ne craint plus rien pour sa propre réputation ni de femme, ni de professeur on ose des lectures, des rapprochements que d’autres pourraient trouver ridicules ou inconvenants. Si j’ai réussi à trouver Sade à tous les détours des lettres de Flaubert à ses amis de sexe masculin et uniquement de sexe masculin c’est parce que, contrairement, à la plupart de ses lecteurs j’étais aussi lectrice de Sade et reconnaissais donc immédiatement les noms des personnages de Sade servant de surnoms à ses amis et à lui-même et peut-être, parce que, contrairement à ses lectrices habituelles je n’avais pas peur des mots et savais, pour avoir lu Sade, combien il fallait se méfier des hommes n’ayant que la vertu à la bouche et cachant sous le miel de leurs belles paroles l’absinthe de pratiques despotiques. Mon parcours d’ailleurs étant ce qu’il est, j’ai été professeur de philosophie et non de lettres, j’ai lu Flaubert avant de lire les flaubertiens et connaissais, en l’abordant, bien peu de choses de sa réputation qui, franchement, à côté de celle de Sade est quasi virginale.

Les quatre femmes dont je parle dans les dernières parties de mon livre ne sont pas les femmes qui ont le plus marqué la vie de Flaubert mais pour trois d’entre elles : Louise Colet, George Sand et sa nièce Caroline celles qui sont le plus présentes dans sa correspondance et pour la quatrième qui en est quasi absente, Madame Achille, la femme de son frère Achille, parce qu’elle représente pour lui tout ce qui lui fait fuir à toutes jambes le mariage et dire à George Sand, sa si chère amie mais un peu trop marieuse à son goût : « l’être féminin n’a jamais été emboité dans mon existence… il y a en moi un fonds d’ecclésiastique qu’on ne connaît pas. »

À Louise Colet, Flaubert écrit les plus belles lettres d’amour qu’un homme aient écrites à une femme mais nous n’avons pas les lettres de Louise, comment juger leur relation ? Par contre nous avons, en sus des lettres de Flaubert, celles de George Sand et pouvons percevoir l’estime, l’amitié et la tendresse profondes qui les lient et qui feront pleurer Flaubert « comme un veau » à la mort de son amie.

D’autres femmes sont là auxquelles Flaubert s’adresse avec beaucoup de délicatesse et de gentillesse. Ce qu’il déteste et qui le fera passer pour misogyne c’est la Femme, création de l’Homme, l’idée reçue de la femme, celle qu’il met en pièces dans son dictionnaire des idées reçues, celle dont Michelet se fait le chantre et que Flaubert, dans la réalité, fuit comme la peste parce qu’elle menace ce à quoi il tient le plus : son indépendance et sa liberté d’écrire. Comment supporterait-il une femme qui le contraindrait à diner en costume et chaussures et non en robe de chambre et pantoufles, qui ne supporterait pas qu’il parle et rit aussi fort, qu’il mange avec un appétit d’ogre et trouverait tout cela grossier ? C’est Léonie Braine qui, à la fin de sa vie, le définira peut être le mieux et saura le mieux consoler de ses soucis celui qui était devenu saint Polycarpe tant il souffrait, mais vraiment souffrait de ce qu’il nommait « mon insupportation de la foule ». L’excessif, ainsi le nommait-elle et je crois que cela allait comme un gant à cet homme sensible et gentil qui disait que la femme qu’il avait le plus aimée dans sa vie était sa mère, qui ne s’était jamais remis de la mort de sa sœur, servait de nounou attentive à sa nièce pour qui, depuis l’enfance il était « le gros diseur de bêtises » et se cachait sous son apparence de géant comme Nietzsche sous sa moustache.

Pouvez-vous nous parler un peu plus de l’admiration de Flaubert pour le marquis de Sade ?

Flaubert n’a pas l’œuvre de Sade dans sa bibliothèque personnelle et ne risque pas de la trouver dans des bibliothèques publiques, il la loue quand par le biais du bouche à oreille il apprend qu’un bouquiniste l’a en sa possession. Il est encore au collège quand il la loue pour la première fois et en conseille la lecture à son ami Ernest Chevalier parce qu’il la trouve amusante et instructive. Il la loue à nouveau pour la lire à haute voix avec les amis qu’il reçoit à Croisset, dont l’un va vendre la mèche, permettant à Louise Colet, très choquée, de dire au tout Paris qu’elle fréquente que Flaubert a promis à ses amis qu’ils trouveraient l’œuvre de Sade sur leur table de chevet.

À la fin de sa vie, après la mort de ses compagnons de jeux sadiens, jeux bien innocents par ailleurs, Louis Bouilhet et Jules Duplan, il la fera à nouveau découvrir à ses deux derniers amis et éprouvera un immense plaisir à les voir rire comme lui et avec lui de son « Vieux », du « grand de Sade », de son « Manuel » et de sa « philosophie ». La Philosophie dans le boudoir est omniprésente et surtout son épigraphe « la mère en prescrira la lecture à sa fille » mais l’on trouve aussi dans la Correspondance des références à tous les romans, du roman philosophique de bon ton, Aline et Valcour, aux romans anonymes, surtout La nouvelle Justine et Juliette mais, bien sûr, pas de référence aux Cent vingt journées perdues par Sade à la Bastille et qui ne réapparaitront qu’au XXe siècle, ni à la Correspondance et ces références, précisons-le, sont toujours joyeuses.

Les Goncourt parlent dans leur Journal de ce qui, pour eux, est « l’obsession » de Flaubert pour Sade, ils témoignent du fait qu’il en parle sans cesse et qu’il joue pendant des décennies avec ses amis au « Garçon », cette création de potaches qui leur permettait de tourner en dérision leur siècle et qui, toujours, si on les en croit, débouchait sur Sade mais point n’est besoin des Goncourt pour percevoir dans la Correspondance la dette immense de Flaubert vis à vis de Sade. Comment ne pas la percevoir dans l’invitation à la lecture à haute voix de Salammbô suivie d’un diner ressemblant à bien des égards aux repas de Minski, l’ogre-ermite des Appenins qui servait à Juliette un repas carnavalesque avec boudin de sang de pucelle et pâté de couilles : « A 7 heures, dîner oriental. On vous y servira de la chair humaine, des cervelles de bourgeois et des clitoris de tigresses sautés au beurre de rhinocéros » écrit-il à ses amis.

Mais s’il en était encore besoin, une lettre à Jules Duplan du 20 octobre 1857 est là pour la révéler au grand jour et sans masque : « Je suis ce soir d’une gaieté folle. …Ah ! Duplan, comme je t’aime, mon bon, pour comprendre ainsi le grand Homme. Tu es le seul mortel de la création qui le sente comme moi. Cet « affreux livre, cet abominable ouvrage », etc., a été le plus grand élément de grotesque dans ma vie. J’ai maintes fois cuydé en crever de rire ! »

Peut-être Flaubert rit-il avec Sade, peut-être, parfois, rit-il de Sade mais, quoi qu’il en soit, il sait que son sens du grotesque, sa méfiance vis à vis de tous les discours vertueux et les idées reçues de son temps, c’est la lecture de Sade qui les lui a faits, très tôt, acquérir.

Enfin la question que nous posons à tous nos invités : pouvez-vous partager avec nos lecteurs un passage d’une lettre de Flaubert qui vous touche particulièrement ?

J’aime que Flaubert réponde à Melle Leroyer de Chantepie, de quinze ans plus âgée que lui, une lectrice de province un peu ridicule qu’il n’a jamais vue et ne verra jamais, une lectrice qui, bien sûr, lui envoie ses textes et qu’il appelle parfois sans une once de méchanceté « cher confrère », j’aime qu’il l’écoute, la conseille et établisse avec elle une correspondance qui nous apprend plus de choses sur lui que toutes ses lettres à Louise Colet ou à Georges Sand. Ici, je partage avec vous un passage d’une très longue lettre à mille lieues du message sec, condescendant et misogyne de Zola que vous citiez dans votre beau dossier sur les sœurs Schwartz.

Paris lundi 30 mars 1857

Mademoiselle et cher Confrère,

Votre lettre est si honnête, si vraie et si intense; elle m’a enfin tellement ému, que je ne puis me retenir d’y répondre immédiatement. Je vous remercie d’abord de m’avoir dit votre âge. Cela me met plus à l’aise. Nous causerons ensemble comme deux hommes. La confiance que vous me témoignez m’honore; je ne crois pas en être indigne; – mais ne me raillez point, ne m’appelez plus un savant! moi que mon ignorance confond.

Et puis ne vous comparez pas à la Bovary. Vous n’y ressemblez guère! Elle valait moins que vous comme tête et comme cœur; car c’est une nature quelque peu perverse, une femme de fausse poésie et de faux sentiments…

Ecrivez-moi tout ce que vous voudrez, longuement et souvent, quand même je serais quelque temps sans vous répondre, car, à partir d’hier, nous sommes de vieux amis. Je vous connais maintenant et je vous aime. Ce que vous avez éprouvé, je l’ai senti personnellement. Moi aussi, je me suis volontairement refusé à l’amour, au bonheur… Pourquoi? je n’en sais rien. C’était peut-être par orgueil ou par épouvante? Moi aussi, j’ai considérablement aimé en silence, – et puis à vingt et un ans, j’ai manqué mourir d’une maladie nerveuse, amenée par une série d’irritations et de chagrins, à force de veilles et de colères.

Cette maladie m’a durée dix ans (Tout ce qu’il y a dans Sainte-Thérèse, dans Hoffmann et dans Edgar Poe, je l’ai senti, je l’ai VU, les hallucinés me sont fort compréhensibles.) Mais j’en suis sorti « bronzé » et très expérimenté tout à coup sur un tas de choses que j’avais à peine effleurées dans la vie. Je m’y suis cependant mêlé quelquefois; mais par fougues, par crises, – et bien vite, je suis revenu et je reviens, à ma nature réelle qui est contemplative. Ce qui m’a gardé de la débauche, ce n’est pas la vertu mais l’ironie. La bêtise du vice me fait encore plus rire de pitié que la turpitude ne me dégoûte…

Cette très longue lettre, la plus autobiographique que je connaisse est sûrement celle où Flaubert, toujours pudique comme Sade, comme Nietzsche, se révèle le plus. George Sand disait de son ami : « Il est plus grand et plus gros que la moyenne des êtres… Il n’est pas à la taille du public qui veut manger par petites bouchées et que les gros morceaux étouffent » mais aussi et surtout : il est « bon de la tête aux pieds. »

Flaubert, les luxures de plume

par Marie-Paule Farina. Préface de Sylvie Dallet.

Éditions L’Harmattan, 1er décembre 2020

Site de l’éditeur